| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

| 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

最終受付:17:15

休診日:木曜、日曜、祝日

※祝日がある週の木曜日は診療しております。

むし歯について

むし歯は”歯”の病気ではありません

病気にはいろいろな症状があります。例えば下痢、これは病気ではありません。腸炎や消化器ガンに伴う症状です。薬で下痢を止めても、病気(本当の原因)は治りません。

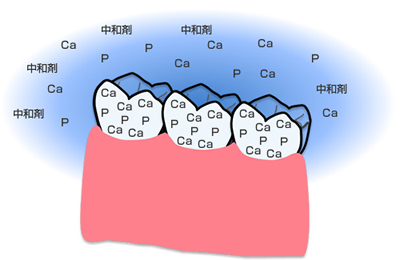

むし歯も同じ。口の中が酸性に偏った結果、歯の脱灰と再石灰化のバランスが崩れたことが原因で、歯に現れる症状にすぎません。むし歯を削ってつめることで歯の形は戻っても、原因は歯の穴にはありませんので、病気は治りません。続いて隣の歯がむし歯になったり、一度治療した歯が何度もむし歯になり、削って詰めてを繰り返した結果、最終的に歯を失います。

同じ歯に何度も治療を受けた経験はありませんか?

歯を失わない為に、

本当に必要なのは正しい知識と原因治療

歯の脱灰と再石灰化のしくみを知り、口腔内の環境(歯の周りの環境)を改善すればむし歯の進行は止まり、同時に、新たなむし歯の発生も抑制できます。

では、歯の再石灰化とはどういう現象でしょう。

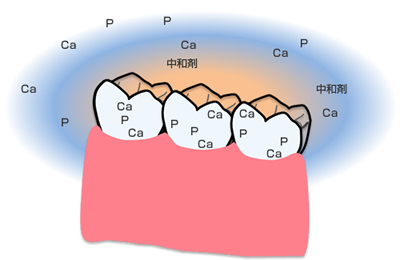

歯は溶けたり固まったりを繰り返す、氷のようなものです。歯は口腔内環境が酸性になると溶け始め(脱灰)、中性に戻ると固まります(再石灰化)。歯の再石灰化が生じるための条件は、1.中性環境であること 2.ミネラル(カルシウム)が十分存在することです。

この条件を整えるためには、歯ブラシや規則正しい食事の取り方をすることが必要ですが、それだけでは不十分なのです。再石灰化の担い手は、唾液です。

唾液は歯の栄養ドリンク

血液が通わない歯の表面(エナメル質)にとって、唾液は大切な栄養の供給源です。唾液の緩衝能(酸を中和する能力)によって口腔内を中性に保ち、カルシウムやリン酸など、歯の硬さを保つミネラルを供給します。この唾液の性能には個人差があります。性能が高い方は、”歯を磨かなくてもむし歯ができない人”です。反対に性能が低い人は、”歯を磨いていてもむし歯ができてしまう人”ということになります。

唾液の性能が高い:

ミュータンス菌が作り出した酸を直ちに中和し、歯にカルシウムなどのミネラルを供給する。

唾液の性能が高い:

ミュータンス菌が作り出した酸を直ちに中和し、歯にカルシウムなどのミネラルを供給する。

あなたの周りで、

歯を磨かないのにむし歯にならない方がいませんか?

これまでは、生まれもって歯が丈夫だからとされてきましたが、実は唾液の性能差ということだったのです。この唾液の性能は調べることができます。そして、検査結果に応じた対策を立てることができます。生まれもって歯が弱いからと諦める必要はないのです。

治療法が変わります

唾液の性能が低い方は、むし歯の進行スピードが速く、次々と新たなむし歯が発生します。さらに、一度治療したところが、再度むし歯になる確率も高いので、何度も治療を繰り返し、最終的に歯を失います。唾液の性能を別の方法で補うことで、むし歯の進行スピードは遅くなり、うまくすれば進行が停止し、初期のむし歯であれば歯を削る必要がなくなるかもしれません。一般に、むし歯は歯を削ってつめることが唯一の治療と考えられていますが、これは対症療法であって原因療法ではありません。口腔内環境を改善して、再石灰化優位にすることが原因療法です。歯を削るという外科的切除療法ではなく、口腔内の環境を検査診断の上、保健指導や投薬を行うことで病気を治療する、内科(的)治療が必要なのではないでしょうか。

むし歯を削って詰めても、むし歯を作り出す原因は治りません。

むし歯は、口の中が酸性に偏っているという病気のサインです。むし歯を削って詰めて終わりにすることは、このサインを無視することに他なりません。この大切なサインをもみ消さないで、”原因を治療”することが、歯を残す唯一の治療法です。

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

| 午後 | ○ | 〇 | ○ | × | ○ | 〇 | × |

午前:9:00~13:00

午後:15:00~18:00(17:15最終受付)

※ただし、祝日がある週の木曜日は診療しております。

休診日:木曜、日曜、祝日

研修会・学会参加のため、上記以外で休診になる場合がございます。

受診前にご確認下さい。